日本の医療用医薬品市場はブランド品に限ると世界2位で、イノベーションが重視されている――。IQVIAが6月24日、最新の市場予測とともにこんな分析結果を公表しました。世界市場における日本のシェアは年々低下していますが、薬価改定を受けながらもイノベーションを軸に2029年度まで緩やかな成長が続くと見通しています。

ドイツに抜かれ4位に後退

24年度の日本の薬価収載品市場(ワクチンや検査薬などを除く)は11兆810億円で、前年度比0.5%増にとどまりました。世界の8.4%増とは大きな乖離があり、成長が鈍化する中国の1.7%増をも下回ります。日本では23年度、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴ってがんを中心に待機患者の治療が再開されたことで市場が伸長。その反動も低成長の要因にあります。

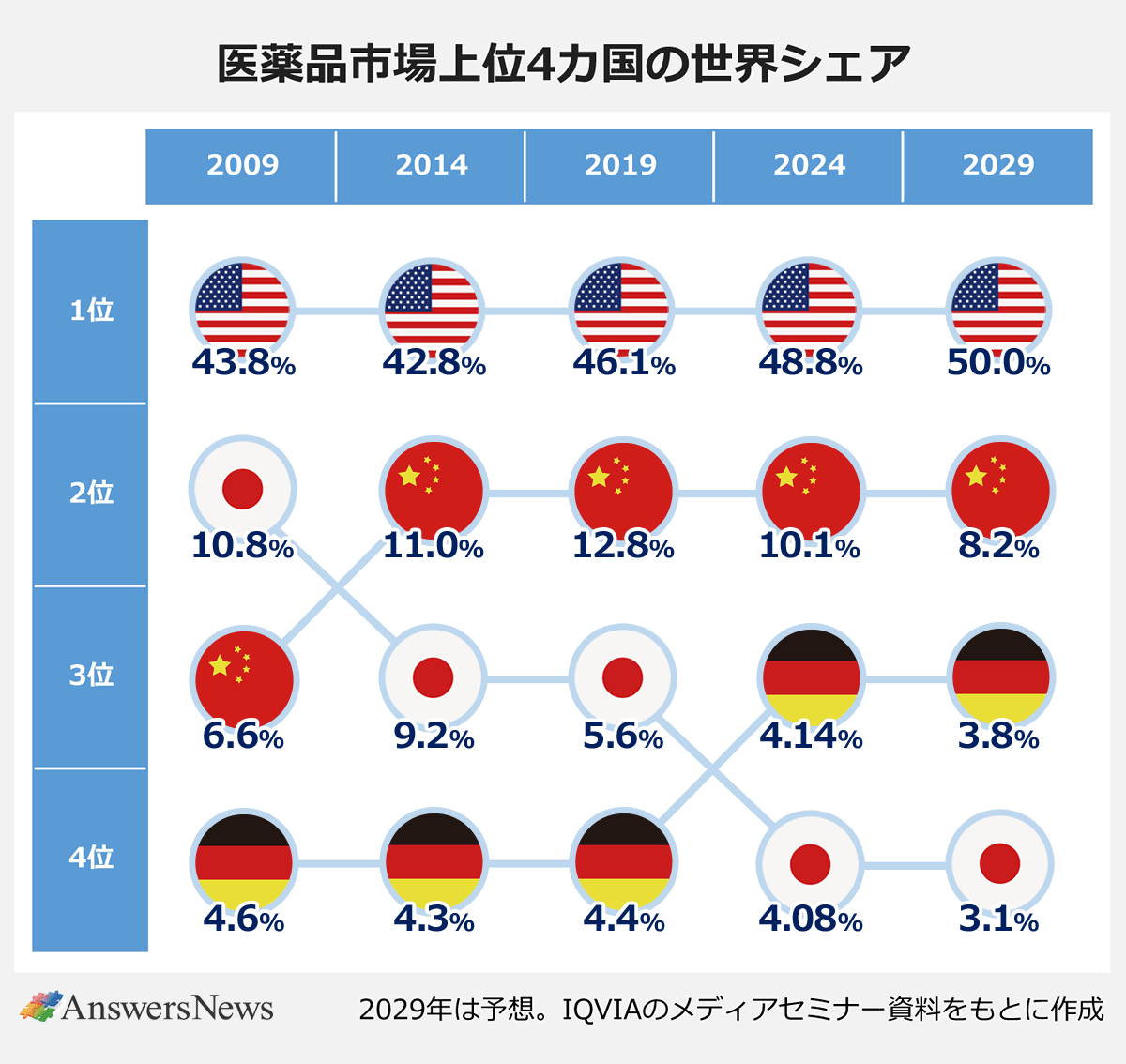

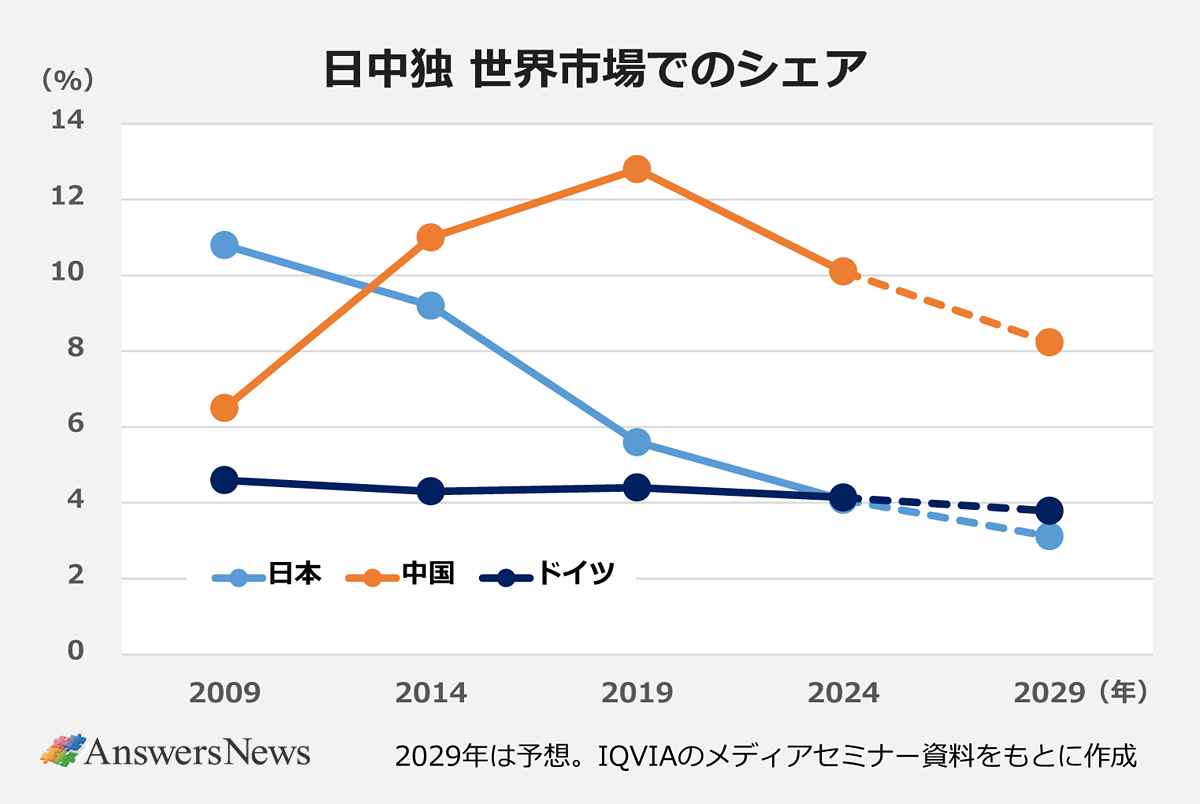

世界の中での日本の立ち位置を09年から5年間隔で振り返ると、時代とともに存在感が低下する状況が見て取れます。09年のシェアは10.8%で、米国とは圧倒的な差があるものの2位を確保し、3位の中国とは4ポイント以上の差がありました。しかし、14年には初めて2桁を割り込み9.2%に低下。一方、中国は医療アクセスの改善が進んだことで11.0%に伸び、13年に日本を抜いて2位に浮上しました。

09~14年の年平均成長率(CAGR)は、世界市場の5.4%に対して日本は2.4%と低迷。中国は17.2%と大きく拡大しました。

さらに19年には日本のシェアは5.6%まで低下。14~19年のCAGRは世界の4.5%に対して日本が1.2%と、ここでも水を開けられています。米国は6.1%、中国は7.5%でした。先進国でのスペシャリティ/バイオ医薬品の拡大に日本は追いつけず、新興国市場の台頭にも押され気味でした。

24年には連続した薬価改定が打撃となり、市場シェアは4.1%まで下落。その結果、順位はドイツに抜かれ4位に後退しました。ドイツでは23年にインフレを踏まえた価格引き上げが認められた一方、日本は23年に中間年改定、24年に市場拡大再算定を含む通常改定を実施。この間のCAGRは世界の8.0%に対して日本は1.5%と主要国の中で最も低く、9.2%の米国や2.8%の中国を下回りました。

世界シェアは3.1%まで低下

09~29年(予測)の20年間を俯瞰すると、米国はオンコロジーや免疫抑制剤に加えて肥満症などの領域が伸び、高成長を維持。27年には市場が1兆ドルを超える予想ですが、インフレ抑制法(IRA)による薬価引き下げが懸念材料です。割引リベート率(価格からの割引率)が、現在の38%から28年に45%まで引き上がると予想されることも押し下げ要因となります。トランプ政権の関税政策や価格引き下げの影響は現段階では不明です。

中国は一時期の勢いに陰りが見えます。▽国民健康保険による医療アクセス拡大の落ち着き▽革新的ブランド薬が国家医薬品償還リストへの採用にあたってディスカウントを要求されるなど価格圧力の高まり――を背景に市場の伸びは鈍化。ブランド薬へのアクセスは拡大するものの、ボリュームディスカウント(定額制や共同購買など)で相殺されます。ドイツは安定的な成長が続く見通しです。

世界シェアを4位に下げた日本は、今後も相対的な縮小傾向が続くことになりそうです。ただ、オリジナルブランド医薬品市場では現在、米国に次ぐ2位で、「イノベーションを重視している」とIQVIAは分析しています。さらに、過去5年の新薬(新規有効成分)の市場拡大への貢献度が主要国で2番目に高かったことも指摘。25年度の中間年改定はカテゴリ間の差が拡大し、イノベーション重視がより大きく打ち出された改定だったと位置付けました。

こうした状況についてIQVIAの高山莉理子マネージャーは、市場の横ばい傾向が続くことで「世界からは魅力がないと見られがちだが、内部の動きは激しくなっている」と強調。過去5年では既存特許品と新薬で約3兆円の押し上げ効果があった一方、それが新たに特許切れとなった長期収載品で相殺されるなど、「低成長に見えてしまう実態がある」と言います。

同社シニアディレクターのアラン・トーマス氏も「(近年の)1~2%という市場伸びはあくまでトップラインであり、薬剤費は効果的に管理されている。その中身はイノベーションを評価する流れになっている」と説明。革新的な医薬品には機会が与えられていると述べました。

29年度までの年平均成長率は1.2%

今後の日本市場は、29年度までの5年間で1兆2000億円増え、12兆2800億円になると推計されています。伸びは緩やかではありますが、牽引するのはイノベーションで「市場は決してフラットではない」とIQVIAは強調します。ただ、この5年間のCAGRは1.2%と主要国の中で最低。市場シェアは25年度に4%を割り込み、29年度には3.1%にまで低下します。

高山氏は「イノベーションには財源を充てているが、市場拡大再算定など予期しない形で(薬価を)カットされる」とし、トーマス氏も「日本では承認された医薬品には平等なアクセスが認められている。医師も可能な限りベストな薬を使って治療できる。(イノベーションの)価値は最大限に発揮される」と話します。

たとえば欧州では、費用対効果評価(HTA)によって新薬が承認されても直ちに使用できるとは限らず、アクセス自体が難しいことがあります。米国ではIRAによる価格引き下げが始まり、割引圧力が拡大。日本は薬価収載後の薬価引き下げが予見性を欠くという問題を抱えます。各国で制度や仕組みの違いがあるものの、いずれも価格や薬剤費への制約があり、日本がイノベーションを評価していないわけではないとの認識です。

欧米製薬団体は市場拡大再算定などがイノベーションの阻害要因だと指摘しますが、IQVIAは革新的新薬に対して間口を広げ、十分なアクセスを確保している点で日本市場を評価していると言えます。