昨年11月の就任後、初めて記者会見を開いたノバルティスファーマのジョンポール・プリシーノ社長

ノバルティスファーマが、2030年に向けて自社の医薬品により治療を受ける国内患者数を現在の300万人から900万人へと拡大させる計画を明らかにしました。昨年11月に就任したジョンポール・プリシーノ社長は、自社製品が対象とする治療領域に多くのアンメットニーズがあるとし、停滞が予想される国内市場で業績拡大に自信を見せています。

「エンレスト」「セムブリックス」など成長ドライバー

30年の売上高は明らかにしていませんが、「患者数3倍増」は自社品の大幅な市場拡大を意味します。同社の最近の製品や開発品目は希少疾患領域が多いものの、大市場に投入した新薬によるアンメットニーズの充足で目標達成は可能と見ています。

その1つが、大塚製薬と共同販促する慢性心不全/高血圧症治療薬「エンレスト」。24年の売上高は前年比45%(248億円)増の799億円と急成長しました。心不全には19年から21年にかけて相次いで新薬が登場しましたが、同薬は最大のシェアを確保するとともに、従来から使用されてきた降圧薬(ACE阻害薬やARB)からの切り替えも進みました。ピーク時売上高予想は当初の適応である慢性心不全で141億円(10年度目)でしたが、高血圧症も追加されたことで発売3年目にして同社トップ製品に躍り出ました。

プリシーノ氏は4月17日に開いた記者会見で「動脈硬化性心血管疾患の75%はまだしっかりと治療されていない」とし、依然としてアンメットニーズが充足されていないのが現状だと説明。今年4月の薬価改定では、小児適応の追加が評価されて薬価が引き上げられており、ブロックバスターへの期待を高めています。さらにプリシーノ氏は「今後は腎領域にも進出したいが、そこにも治療されていない患者が多く存在する」と話しました。

がん領域では22年5月、「セムブリックス」を慢性骨髄性白血病の2次治療を対象に発売。ピーク時売上高予想は39億円(8年度目)でしたが、24年には127億円まで伸ばしました。その理由について同社は、▽既存治療に主として忍容性をめぐるアンメットニーズが多く残存している▽良好な臨床試験成績から医師が患者に提案する機会が増えている▽治療を継続する患者の割合が高い――ことを挙げています。

現在の適応は2次治療以降ですが、すでに申請済みの1次治療が近く承認される見通し。処方のさらなる拡大が見込まれ、30年に向けての成長ドライバーと位置付けています。プリシーノ氏は多発性硬化症治療薬「ケシンプタ」でも「3分の1の患者が疾患修飾薬で治療を受けていない」とするなど、「自社の革新的医薬品でできることがまだ多くある」と強調しました。

「市場の潜在力を考えれば成長は可能」

研究開発では、新たなテクノロジープラットフォームとして放射性リガンド療法に力を入れています。標的に結合するリガンドと放射性同位元素をリンカーでつないだ薬剤を投与し、放射線によってピンポイントでがん細胞を死滅させる治療です。スタートに向けて篠山工場(兵庫県)に1億ドルを投資し、日本で製造した製品を患者に届ける方針。全世界では、30年までに100万人のがん患者に放射性リガンド療法を提供するのが目標です。ノバルティスはCAR-T療法をファーストインクラスで実用化しており、放射性リガンド療法でも先陣を切れると見込んでいます。

現在の新薬開発は「循環器・腎・代謝」「オンコロジー」「イムノロジー」「中枢神経」が重点領域。パイプラインには約40の臨床開発プログラムが走っており、うち承認申請中は5件、臨床第3相試験の段階には21件あります。

ノバルティスの国内業績は近年、停滞していました。売上高の推移を決算公告から見ると、24年は2888億円で2年連続の増加となりましたが、過去10年で最高だった14年の2915億円にはまだ届いていません。グローバルでは後発品ビジネスを展開してきたサンドをスピンオフして革新的新薬に特化しましたが、これを除くと過去5年の売上高の年平均成長率は7%を確保しています。一方で日本は目立った伸びが見られませんでした。

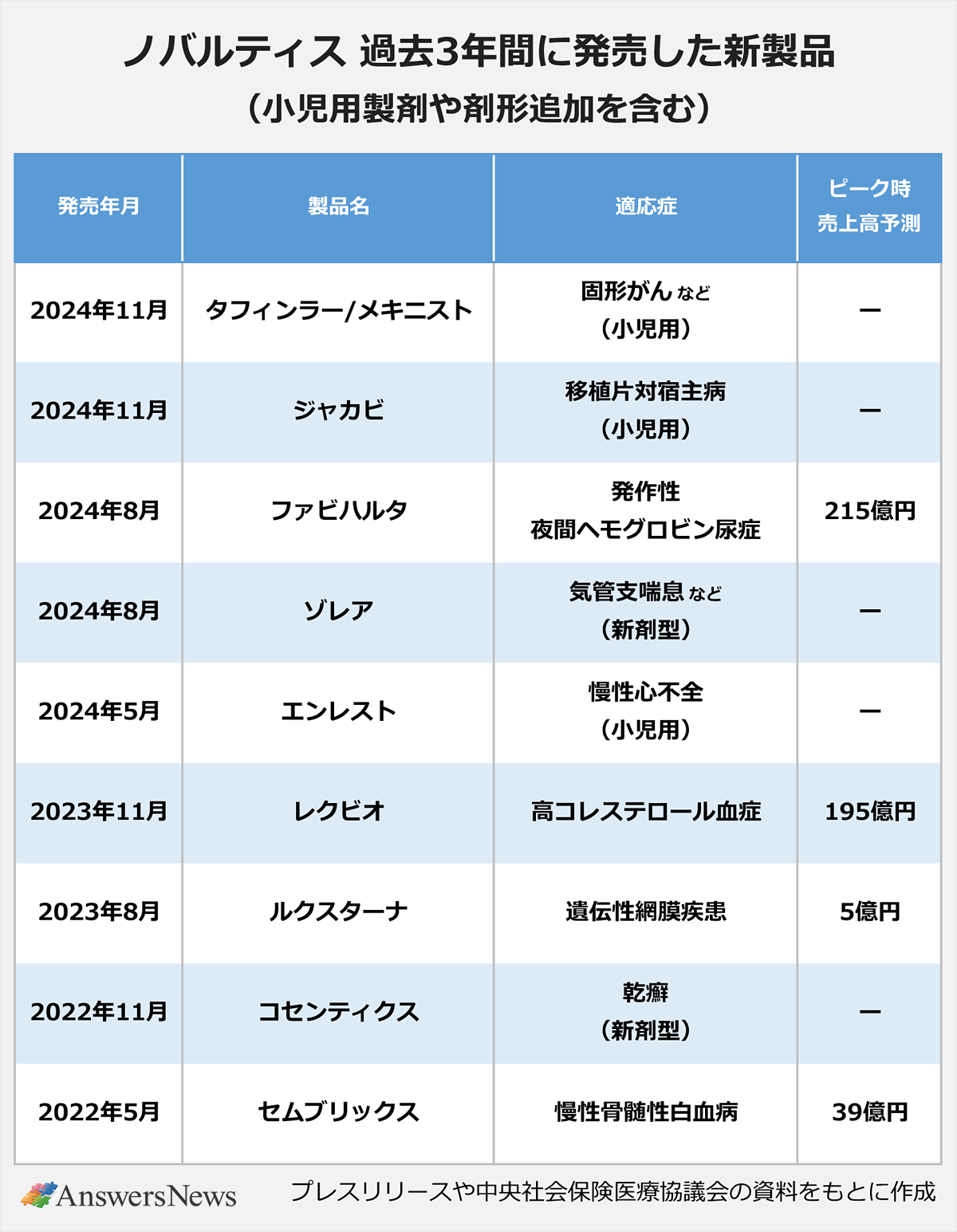

もっとも、この間も適応追加を含めて数多く新製品を市場に投入してきました。過去5年間で新規化合物として11品目、適応追加で21品目の計32品目の承認を取得。うち希少疾患は15、小児適応が14あり、新薬創出加算も23成分で獲得しました。昨年は発作性夜間ヘモグロビン尿症治療薬「ファビハルタ」を発売したほか、3品目で小児適応を追加しています。

これまでは、販売する製品数の増加に業績が追いついて来ていないのが実情でした。25年は3年連続となる増収を予想しており、ようやく上昇軌道に乗ったように見えます。日本は人口減少時代に入りましたが、プリシーノ氏は「高齢化が進む中でアンメットニーズが高い領域に医薬品を届けたい。市場の潜在力を考えれば成長は可能」と語りました。

あわせて読みたい

オススメの記事

-

ウルトラジェニクス、LC-FAOD治療薬トリヘプタノインを申請/MSD、21価肺炎球菌ワクチン「キャップバックス」承認 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年8月8日)

-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発

-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地

-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収

-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り