抗がん剤の薬価の高騰が、社会的な問題として議論を呼んでいます。

その象徴として取り上げられているのが、2014年9月に悪性黒色腫という皮膚がんを対象に発売された、がん免疫療法剤「オプジーボ」(ニボルマブ)。薬価は100mg1瓶で72万9849円。昨年12月には肺がんにも適応が広がり、使用される患者数はぐんと増えました。

「オプジーボ」を肺がんに使う場合、体重1kgにつき3mgを2週間間隔で投与します。厚生労働省の「2014年国民健康・栄養調査」によると、日本人の成人男性の平均体重は約66kg。これを当てはめると、オプジーボを肺がん患者に1回投与するのにかかる薬価は薬146万円。1ヶ月では約316万円、1年では約3795万円かかる計算になります。

逼迫する公的医療保険財政に与えるインパクトは大きく、専門家からは「国を滅ぼす」といった懸念まで上がっています。薬価の高騰に歯止めをかけるべき、との声も高まっています。

分子標的薬の登場を機に薬価が上昇

年々高額化していると言われる抗がん剤ですが、実際、どれほど高くなっているのでしょうか。

AnswersNewsでは、過去15年ほどの間に発売された抗がん剤の新薬について、標準的な体格の成人男性に投与した場合にかかる1ヶ月あたりの薬価を集計しました。

下のグラフは「オプジーボ」と同じ肺がんに使われる抗がん剤の1ヶ月あたりの薬価を、上から発売順に並べたものです。参考として、従来から使われているシスプラチン、ドセタキセル、パクリタキセルの薬価(先発医薬品)も併せて集計しています。

こうして見て見ると、やはり「オプジーボ」の薬価の高さは突出しています。ドセタキセルやパクリタキセルが10万円余りで投与できることを考えれば破格です。しかし、「オプジーボ」を除いて見ても、肺がんに使われる抗がん剤の薬価は、上昇傾向にあることが見て取れると思います。

月70万円の薬も珍しくない

薬価が目に見えて上昇したのは、分子標的薬が登場してからです。

分子標的薬とは、がん細胞に特有の分子を狙い撃ちする薬剤です。従来の薬剤が正常な細胞も傷つけてしまうのに対し、分子標的薬はがん細胞だけをピンポイントで攻撃することができるので、効果が高く、副作用も少ないとされています。ただし、分子標的薬は特定の遺伝子変異を持った患者にしか効果がないものがほとんどで、使える患者は限られます。

肺がんに対する抗がん剤の薬価は、2002年に分子標的薬「イレッサ」(ゲフィチニブ)が登場すると月20万円を突破。09年に肺がんの適応を取得した「アバスチン」(ベバシズマブ)は50万円を超え、12年発売の「ザーコリ」(クリゾチニブ)は70万円余りまで上がりました。

「ザーコリ」はALK融合遺伝子をターゲットとした分子標的薬ですが、同じALK融合遺伝子を狙う「アレセンサ」(アレクチニブ、14年発売)は79万円、「ジカディア」(セリチニブ、16年発売)は94万円と、同じ作用機序の薬剤でも年々薬価は上昇。「イレッサ」が標的とするEGFRの一部を標的とする「タグリッソ」(オシメルチニブ)など、月の薬価が70万円を超える薬剤は、ここ数年では珍しくなくなっています。

高額化しているのは肺がんだけではない

薬価が上昇しているのは、肺がんに限りません。

例えば、女性特有のがんである乳がんでは14年、抗がん剤と抗体医薬を組み合わせた「カドサイラ」(トラスツズマブ エムタンシン)が発売。標準体型の成人女性に投与すると、月に約67万円かかります。乳がん治療でよく使われる「ハーセプチン」(トラスツズマブ)が月20万円程度であるのと比べると、その高さが分かります。

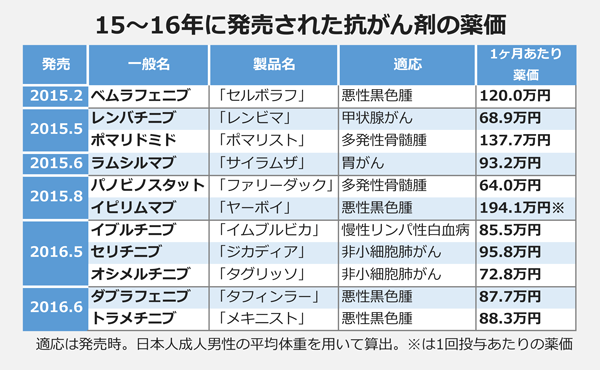

昨年から今年にかけては、悪性黒色腫や胃がん、白血病などでも月90万円前後から100万円超の薬剤が相次いで発売されています。抗がん剤の薬価は、あらゆる種類のがんで確実に高額化していると言えます。

抗がん剤の薬価が高くなっている2つの要因

抗がん剤の薬価が高くなっている背景には、主に2つの要因があります。

1つは研究開発費の高騰です。がんに限らず、新薬の開発は年々難しくなっており、その分、研究開発の費用は上昇しています。1つの新薬を開発するには200~300億円とも言われ、そのコストを回収しなければ製薬企業は事業を続けることはできませんし、次の新薬を開発することもできません。

もう1つは、それぞれの分子標的薬が対象とする患者数が多くはないということです。例えば、「ザーコリ」や「アレセンサ」が対象とするALK融合遺伝子変異のある患者は、非小細胞肺がん患者のわずか2~5%。「ジカディア」に至っては、「ザーコリ」が効かなくなった患者にしか使えませんので、さらに対象患者は少なくなります。

薬価は、製造原価や流通経費などに一定の利益を乗せて、それを予想される投与患者数で割って算定されます。研究開発費の上昇で原価が高くなる一方、対象となる患者は少ないので、薬価が高くなっているのです。

高薬価のまま適応拡大に疑問の声も

「オプジーボ」の場合、14年9月の発売時の適応は、患者がわずか数千人の悪性黒色腫でしたので、薬価が高く付いた側面もあります。今、「オプジーボ」が公的医療保険財政に与える影響が注目されている背景には、薬価自体の高さのみならず、高い薬価のまま数万人の患者がいる非小細胞肺がんに対象が広がったことがあります。

現行の薬価制度では、適応拡大に併せて薬価を見直すルールはありません。しかし、日本医師会などは、適応拡大で対象患者が急激に拡大する場合は、同時に薬価を引き下げるべきと主張しています。

突きつけられた重い課題

厚生労働省は16年度の薬価改定で、製薬企業の予想を超えて売り上げを伸ばした医薬品の薬価を大幅に引き下げる「特例拡大再算定」を導入。今年4月からは、医薬品の費用対効果を評価する新たな取り組みを開始しました。費用対効果が悪いと評価された医薬品は薬価を引き下げる方針で、将来的には保険適用をするかどうかの判断に使うことも検討しています。

「オプジーボ」をめぐっては現在のところ、遺伝子変異などで事前に効果が見込める患者を絞り込むことができず、専門家からは「年齢で投与患者を選別すべき」といった意見も聞かれます。

高額な薬剤を公的医療保険でどこまでカバーするのか。公的医療保険を維持し、製薬企業の開発意欲を削がない薬価のあり方とは。薬価の高額化は重い課題を突き付けています。最終的には患者の命につながる話なだけに、国民的な議論が必要ではないでしょうか。