「リードタイム短縮に使命」

原料調達から輸配送までカバーする再生医療サプライチェーンの構築を目指すアルフレッサ ホールディングス(HD)が、再生医療CDMO事業に本格的に乗り出します。

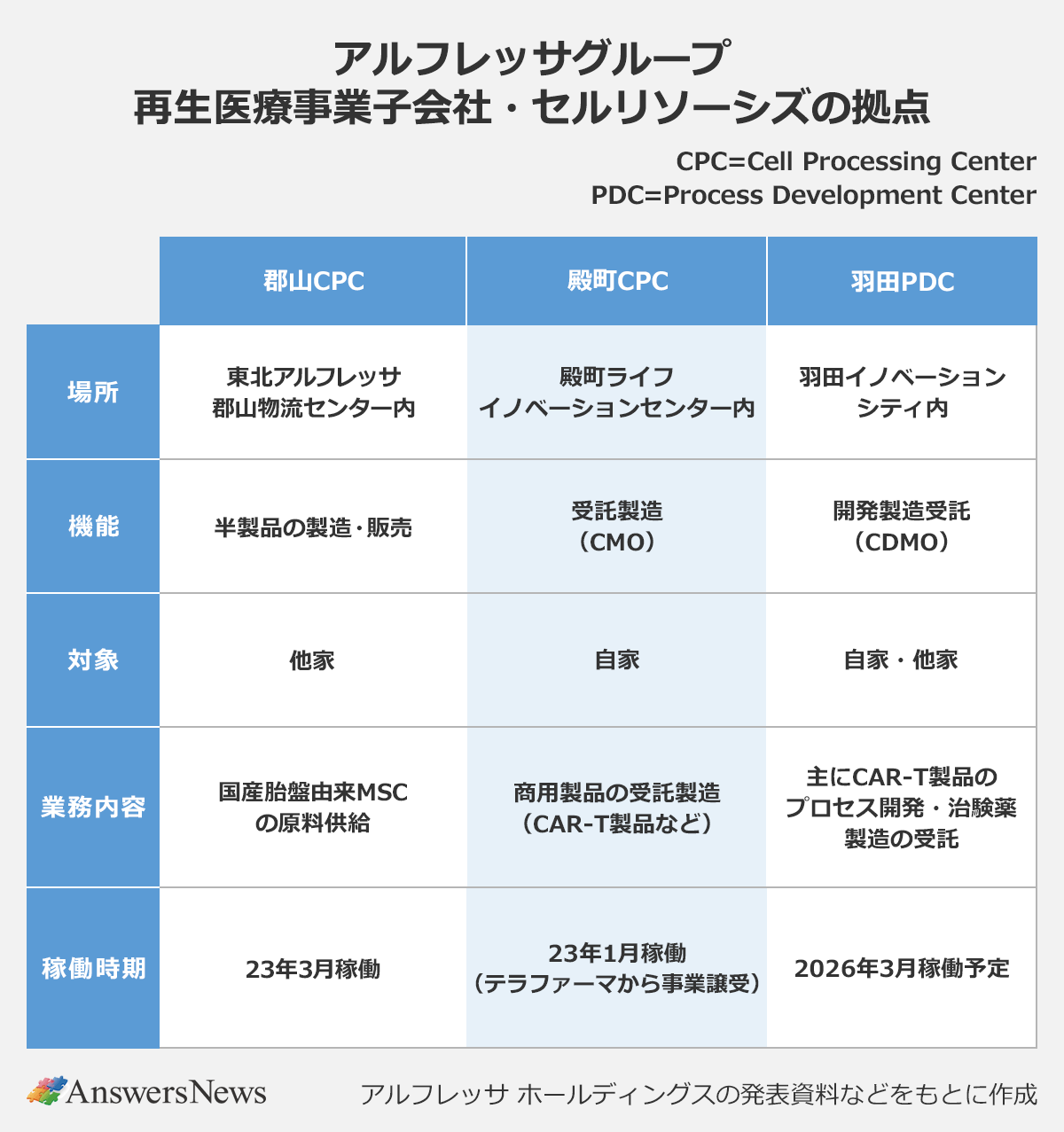

今年3月、アルフレッサグループで再生医療関連事業を担うセルリソーシズが、細胞・遺伝子治療のCDMOサービスを展開する新拠点を羽田イノベーションシティ(東京都大田区)に設立すると発表しました。「羽田Process Development Center(羽田PDC)」と呼ぶ同施設では、CAR-T細胞療法製品をはじめとした多様なモダリティのプロセス開発を受託する方針で、2026年3月の稼働開始に向けて準備が進められています。

「CAR-T製品が国内で作られていないことに強い課題意識がある」。セルリソーシズの有田孝太郎社長はこう話します。「われわれが知る限り、現在、国内で販売されているCAR-T製品はすべて米国で製造され、日本に輸入されていると言われている」(同氏)。すべてが外資系企業の製品であることに加え、日本の再生医療市場が世界全体のわずか数パーセントに過ぎず、国内の需要が相対的に小さいことなどが背景にあります。製造の効率やコストを考えると、海外拠点に製造が集約されるのはやむを得ない面もあります。

ただ、現在承認されているCAR-T製品は患者自身のT細胞から作られるため、患者から細胞を採取して米国に送り、そこで加工されて日本に送り返されてくるまでに1~2カ月の時間を要します。有田氏は「医療用医薬品等卸売事業を中核とするアルフレッサグループとしては、このリードタイムをできるだけ短くすることに使命を感じる」とし、「日本国内の企業が担っていくべきところだと考える。プロセス開発から商用生産まで結び付けていくことを目指している」と意欲を示します。

セルリソーシズの有田孝太郎社長(右)とアルフレッサHDの鍋嶋明トータルサプライチェーンサービス企画部長(アルフレッサHD提供)

3年で67億円の投資を計画

アルフレッサグループは再生医療を中長期の成長戦略の1つに位置付けています。本業の卸売事業では、2018年ごろから再生医療等製品の流通ネットワーク構築に着手。川崎市川崎区の殿町地区と神戸市中央区に再生医療流通ステーションを開設したほか、各地に再生医療製品庫を設置しており、配送の実績を積み上げています。

セルリソーシズは、こうした流通基盤の整備が進んだ23年に設立されました。「コロナ禍では海外から原料が輸入できず、他家細胞製品を製造できないことがあった。このボトルネックの解消が安定供給につながると考えた」と、有田氏は設立のコンセプトを説明します。

こうした課題意識のもと、同社は間葉系間質細胞(MSC)の原料供給を手掛ける「郡山Cell Processing Center」(福島県郡山市)を東北アルフレッサの物流センター内に設置し、コア事業として国産マスターセルの製造を進めています。今年度中には、アカデミアを中心に製品プロダクトの提供が可能になると見込んでおり、将来的には製薬企業の研究開発などにもリーチを広げていく考え。「サプライチェーンの上流から上市の手助けをしていくことで、再生医療の産業化を推進したい狙いもある」と有田氏は話します。

アルフレッサHDの鍋嶋明トータルサプライチェーンサービス企画部長は、市場の伸びが期待できるとはいえ、再生医療領域への挑戦はチャレンジングだと強調。それでも「われわれの社会的使命である”医薬品等の安定供給”を再生医療分野にも拡大していくため、新しいことに挑戦していく」と話します。

25~27年度の中計では、最終年度に売上高30億円を目指す計画。さらに、3年で再生医療の領域に新たに67億円を投資する予定で、「ホップ・ステップ・ジャンプでいうステップにしたい」(鍋嶋氏)と、32年度までの中長期ビジョンの目標達成に向けた投資も進める方針を示しています。アルフレッサグループはヘリオス、イノバセル、ヒューマンライフコードといった再生医療ベンチャーと資本提携していますが、製造受託の面では、これらの企業をはじめとする国内外の企業にサービスを提供していく考え。有田氏は「羽田という立地も生かし、ドラッグ・ラグ/ロスの解消にも貢献していきたい」と言います。

ミナリスと協業「競争より共創すべき時」

有田氏は、他の再生医療CDMOとの差別化のポイントを「流通までを考えた総合的な提案と製造の自動化」と説明。流通そのものを担うだけでなく、管理する温度帯やパッケージへの影響など、市場流通を見据えた製造の提案が可能だといいます。一方、製造プロセスの自動化では、23年に独ミルテニーバイオテク、24年に米サーモフィッシャーサイエンティフィックと連携し、製造装置の導入や品質管理ノウハウの蓄積を進めています。

CDMOとしてのノウハウの構築に向けては、羽田PDCの設立を発表した2日後、再生医療CDMOのミナリスアドバンストセラピーズ(横浜市)との協業を発表。ミナリスは日本と米国、欧州に製造施設を持ち、日本拠点ではCAR-Tの製造経験を有します。両社は国内製造拠点の立地の近さも活かし、人材交流や顧客紹介、プロモーションなどで協力していく考え。商用生産を含め、両社がそれぞれケイパビリティを発揮できる部分を担い、開発・製造を相互に補完していく形を想定しているといいます。

有田氏は「日本にはいいシーズがある一方で、産業化ができていない。小~中規模のCDMOが乱立して競争するよりも、いまは業界の中で共創していくべき時」と指摘。ミナリスの坂東博人社長も「どのプレイヤーが勝つかは重要ではない。カッチリした製品が日本発でグローバルにガンガン出て行き、患者さんを救っていくのが目指す未来。今回の提携はそのステップになる」と話します。「われわれは8年という時間をかけ、細胞という生き物の扱い方を身につけてきた。未成熟な市場だからこそ、われわれのナレッジも提供しながら互いの強みをかけあわせ、本当の意味で強いCDMOになって貢献していきたい」(坂東氏)。

坂東氏はまた、「最終的に日本でいいモノができれば、われわれが受け皿になって米国での製造に責任を持ちますよ、と言える」と自社の強みを強調。「資金調達の面でも米国への展開を描けることはメリットになる」と指摘します。一方で、海外のバイオテック企業が日本への進出を考える際には、「われわれのように製造だけを提供することが必ずしも響くとは限らない。そこは、医療機関との信頼関係を構築しているアルフレッサグループとともに、細胞の採取から製品の輸送までをフルサービスで提供できることが強みになるのではないかと期待している」と話しました。

ミナリスの坂東博人社長。同社は今年1月、レゾナックHDから米投資会社Altarisに親会社が移り、現在は米国のプライベートエクイティ(PE)傘下の企業として活動している