今年4月、アステラス製薬がコマーシャル部門とメディカルアフェアーズ(MA)部門を「それぞれの機能の独立性を維持しながら統合」し、業界の注目を集めています。多様化する医師のニーズに会社として、チームとして応えていこうというコミットメントの表れであり、個人的には好意的にとらえています。一方、コマーシャル部門からの独立はMAの一丁目一番地であり、そうした点から今回のアステラスの取り組みに懸念や疑問を抱く人もいるようです。

ここで考えてみたいのが、MAの独立性は誰のためなのかということです。

製薬企業ではこれまで、MAの独立性を担保するため、「ファイアウォール」としてコマーシャル部門とMA部門のオフィスをそれぞれ別の建物に置いたり、使用するシステムを分けたりといったことが行われてきました。それが何を招いたかというと、情報共有がなされてないことに対する医師の不満です。実際、同じ医師に2つの部門がそれぞれ異なる講演を依頼するといった事例を耳にすることがあります。

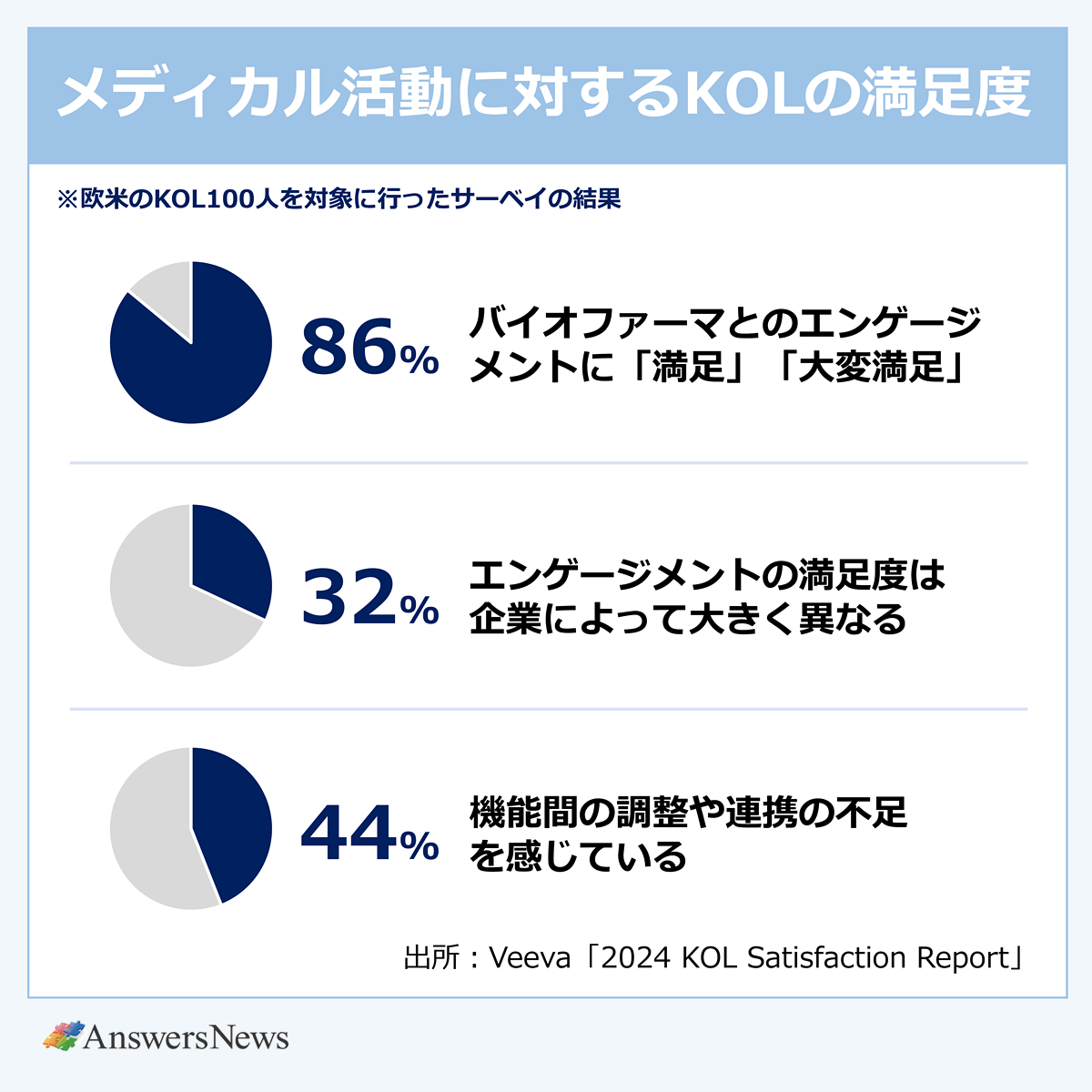

Veevaの海外での調査によると、医師の86%はMSLとの科学的な交流に満足している一方、44%が部門間連携ができていないことに不満を持っています。

▼Veeva KOL Satisfaction Report:

https://www.veeva.com/resources/2024-kol-satisfaction-report/

医師からすると、MRであろうとMSLであろうと同じ「〇〇製薬」の人であり、例えばMRに伝えたことはMSLにも共有されて何らかのアクションがあると期待します。しかし、部門間の壁が情報の共有を阻んでいるのが現状です。アステラスの取り組みからは、ある意味で誤った独立性の解釈が医師の満足や体験を損ねてきたことに対する危機感が感じられます。

端的に言えば、部門間の連携を極端に制限するようなMAの独立性は、コンプライアンス上のリスクを回避したい製薬企業のためであり、顧客である医師のためにはなっていないと感じています。そのような体制ややり方で、医師は患者さんに向き合うために必要な情報を適切に受け取れているのでしょうか。製品価値を最大化するためには、本当の意味でのペイシェント・セントリシティを考えなければなりません。

ノンプロモーションはない

5月には、日本製薬工業協会(製薬協)が6年ぶりにコード・オブ・プラクティス(COP)を改定しました。改定版ではプロモーションの定義が変更され、販売促進を期待しない科学的情報交換でも、処方判断に影響を与える可能性がある場合はプロモーションに含まれることが明確になったと考えています。

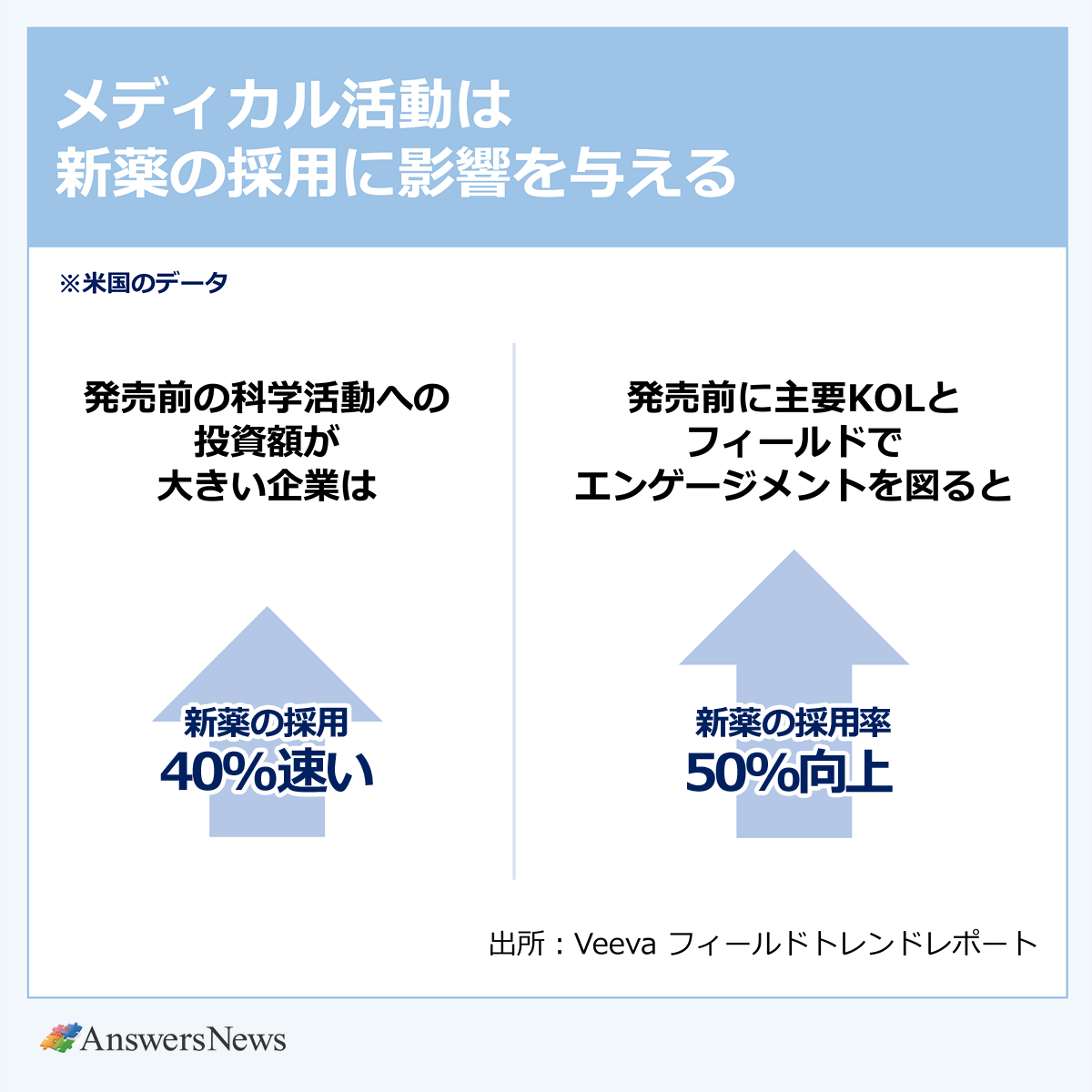

事実、MAの活動は医師の処方判断に影響を与えます。例えば、Veevaの米国のデータでは、MAによる発売前の医学的・科学的活動レベルが高いほど新薬の採用は加速し、採用率も上がります。自社医薬品の販売促進が目的ではないと言うものの、営利企業が顧客に対して行う活動である以上、「ノンプロモーション」はほとんどないはずなのです。

▼Veeva フィールドトレンドレポート:

https://www.veeva.com/jp/pharma-biotech-field-trends/

もちろん、コマーシャルとMAにはそれぞれ役割があるので、その線引きは必要です。ただ「誰のための何の線引きなのか」を考えないといけません。個人的には、▽未承認・適応外薬に関する科学的な情報提供▽臨床研究への関与――の2つが明確な線引きのポイントだと考えています。

これらのポイントを押さえつつ、部門間連携の連携を積極的に進め、デジタルやシステムも活用しながら顧客に対してチームで対応していくべきです。専門性の高い複雑な薬剤が増え、医師のニーズも多様化する中、個の力だけで顧客を満足させるのは困難であり、あらゆるチャネルを通じた情報提供活動全体としての質が求められています。

MAの独立性は、MAが顧客に対する役割を全うするために存在すべきものです。別組織であるとか、別の建物にオフィスがあるとか、連携を制限するとか、そういったことは意味をなしません。顧客視点に立ってMAの独立性を問い直すべき時期にきていると感じています。

MAの独立性は、会社として統一した基準・環境の下でデータや記録が管理され、データは必要な人に必要なものだけ見せていくような仕組みによっても担保できます。独立性や線引きを担保し、説明責任を果たせる環境を構築した上で、コマーシャルとMAが積極的に連携していくことが、医師の満足と体験を向上させ、ひいてはブランドの向上につながります。それらが、社会課題となっているドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの解消や創薬力の向上に寄与していくはずです。

| 籔花大(Veeva Japan コマーシャル&メディカルストラテジー、ディレクター)システムエンジニアとしてキャリアをスタートし、20年以上に渡り、外資・内資のグローバル製薬企業のIt担当として、R&Dやコマーシャル、メディカルといった幅広い部門におけるシステムやアプリケーションの導入、運用、業務変革プロジェクトを担当。2016年から約5年、日本製薬工業協会(製薬協)で活動し、医薬品業界や制度に関する幅広い知見を持つ。Veevaには2023年に入社。主に国内外のファーマのメディカル部門におけるDX推進を支援するほか、メディカルコミュニティのファシリテーターも務める。 LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/futoshi-yabuhana-b32b8318/ |

あわせて読みたい

オススメの記事

-

ウルトラジェニクス、LC-FAOD治療薬トリヘプタノインを申請/MSD、21価肺炎球菌ワクチン「キャップバックス」承認 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年8月8日)

-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発

-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地

-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収

-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り