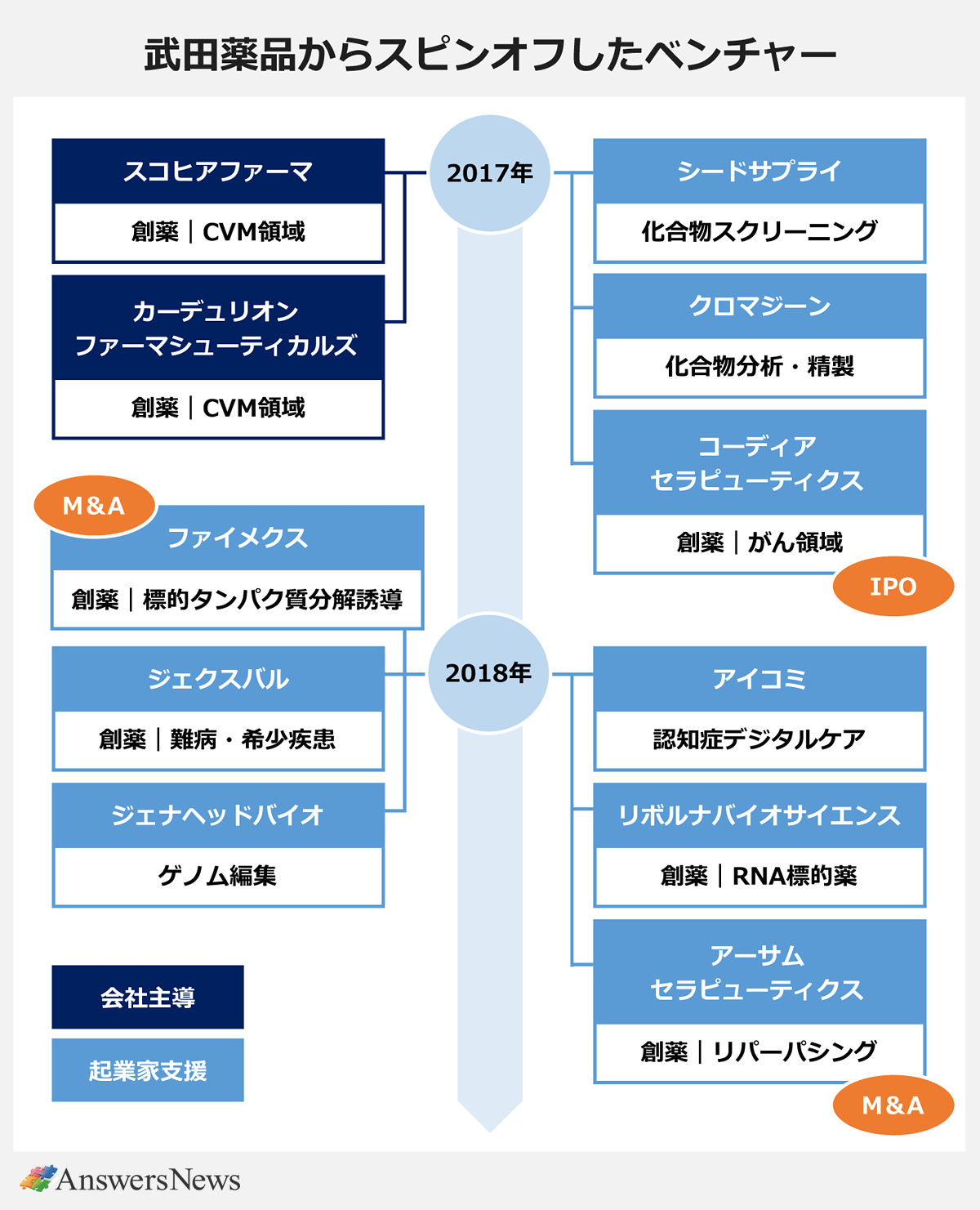

武田薬品工業からスピンオフしたベンチャーが、創薬エコシステムの中で存在感を発揮しています。その数はすでに10社を超え、IPO(新規株式公開)やM&Aに至るケースも出てきました。

「R&D改革」契機に

スピンオフ企業誕生の契機となったのは、武田薬品が2016年から行った、創薬研究の重点領域と拠点を再編する「R&Dトランスフォーメーション」。研究の重点を「がん」「中枢神経」「消化器」の3領域に絞り、「呼吸器」「循環器」「糖尿病・代謝性疾患領域」などを外しました。多くの疾患領域を手広くカバーするやり方では、グローバルで激化する新薬開発競争を勝ち抜くことはできないと判断したためです。

その中で武田薬品は、質は高いものの重点領域ではないため自社で投資できない研究について、外部資金を活用した継続を模索。これがスピンオフの出発点となりました。他社に直接導出することも選択肢としては考えられますが、スピンオフではそこまで熟していない研究を対象としました。戦略として切り出していくというより、領域の絞り込みによって手をかけられなくなった研究を塩漬けにせず活用する道を検討した結果です。

具体的な手法として、「会社主導」と「従業員(起業家)支援」の2つのプログラムが用意されました。このうち会社主導で生まれたのは、スコヒアファーマと米カーデュリオン・ファーマシューティカルズの日本法人です。

「会社主導」で生まれたスコヒア

スコヒアは、武田薬品と産業革新機構(当時)、メディパルホールディングスの出資を受け、研究者ら約30人を含む40人ほどの体制で17年3月に設立。重点から外れた循環器・糖尿病・代謝性疾患(CVM)領域のライブラリや非臨床段階のシーズを引き継ぎました。

現在の開発パイプラインには、重点投資対象とする4品目と導出パートナー探索中の5品目などがあります。重点投資品目では、成長ホルモン分泌不全性低身長症などを適応とする「SCO-240」が臨床第1相(P1)、先天性副腎過形成症などの「SCO-483」が前臨床段階にあります。これらはAMED(日本医療研究開発機構)の「創薬支援推進事業・希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業」に採択されており、公的資金を受けながら開発が進められています。

導出済みパイプラインでは、糖尿病と肥満症を対象とするGLP-1R/GIPRデュアルアゴニスト「SCO-094」が中国企業にライセンスされています。前臨床段階では同じメカニズムの「マンジャロ」(米イーライリリー)より活性が強いことが確認されており、現在、海外でP2試験が進行中です。創薬ベンチャーとしては珍しい生活習慣病領域を手掛けるスコヒアは、当初予定からは遅れているもののIPOを目指して事業を展開しています。

カーデュリオンは米国企業ですが、武田薬品の研究プログラムに関心を持ち、同社湘南研究所(当時)で日本法人を設置。同研究所の研究者十数人とパイプラインを取り込んで立ち上がりました。フォーカスしているのはスコヒアと同じCVM領域。グローバルでの資金調達に成功しており、武田薬品以外の企業に由来するアセットも手掛けています。

コーディアは上場、アーサムはM&A

起業家支援によるスピンオフは9社。すでにIPOや製薬企業への売却などを実現した企業も複数出ています。

24年6月に東証グロース市場に上場したコーディア・セラピューティクスは、武田薬品でがん領域の創薬研究を行っていた研究者が独立。がんは武田薬品も重点領域としていますが、同社では戦略的に手掛けるのが難しいものを引き取りました。すでに累計82億円の資金を調達しており、パイプラインの進展によって新たな展開を見据えます。

18年7月設立のアーサム・セラピューティクスは、承認済みの医薬品から別の疾患の適応を探るドラッグリパーパシングを担っていた研究部門が独立。外部資金で臨床試験を加速させ、ポジティブな結果を得たことで、設立から3年半後の21年12月に科研製薬に最大127億円で買収されました。

武田薬品で外部連携やパートナーシップ構築を担う加藤省吾CEI(センターフォーエクスターナルイノベーション)日本/APACヘッドは「重点でないため自社では投資できなかったが、いい成功例となった」と評価しています。

科研製薬はアーサム買収で獲得したアセットのうち、P2試験の段階にあった「ART-648」は水疱性類天疱瘡での開発を中止。15億円の減損損失を計上しました。しかし、難治性脈管奇形治療薬候補「KP-001」(旧ART-001)は、今後強化する米国展開の軸に据えています。

アクセリードDDP「エコシステムに大きな役割」

R&Dトランスフォーメーションとは異なる文脈で発足したベンチャーもあります。

オリヅルセラピューティクスは、京都大iPS細胞研究所との共同研究プログラム「T-CiRA」の研究成果を受けて21年に設立されました。重症心不全と1型糖尿病に対する治療法の研究成果を臨床開発に進めるために立ち上げられた会社で、研究が予想以上の進展を見せたため外部資金が必要になりました。同種iPS細胞由来膵島細胞シートは京大病院で医師主導治験が行われており、今年4月に1例目の移植が実施されています。

17年7月に事業を開始したAxcelead Drug Discovery Partners(アクセリードDDP)も重点領域と研究組織の再編によって生まれましたが、アセットの継続開発を目指す他のスピンオフ企業とは性質や目的がやや異なります。

武田薬品の一部の研究機能が独立して設立されたアクセリードDDPは、研究ノウハウと過去のプログラム情報や創薬データを外部に開放。創薬支援事業を展開しています。現在では、ほぼすべての国内製薬企業のほか、アカデミアやグローバルファーマとの取引が公表されており、加藤氏は「創薬エコシステムへの貢献という観点で、非常に大きな役割を果たしている」と話します。

武田薬品で外部連携やパートナーシップ構築を担うCEI日本/APACの加藤省吾ヘッド(右)と藤本潤主席部員

創薬エコシステムを活性化

こうして切り出されたベンチャーはIPOやM&Aが目標ではあるものの、武田薬品としては「アセットを社会実装につなげられるかに関心がある」(加藤氏)といいます。重要なのはパイプラインの進捗で、どのような形であれ次にバトンを渡すことができれば戦略的な目標は達成されると考えます。外部資金が投入されている以上、出口戦略を意識するのは当然ですが、長期的な視点で成長してほしいというスタンスです。

創薬ベンチャーではしばしば資金調達が課題となりますが、これまで事業が継続不可能となった例はないといいます。武田薬品はスタート時に一定の資金を出しますが、アーリーステージでは投資を呼び込みづらいのが現実です。しかし、AMEDによる創薬ベンチャーエコシステム強化事業などにより、事業環境も徐々に整備されつつあります。

起業家精神盛り上げ

米国には、新たな事業を連続的に立ち上げるシリアルアントレプレナーが多く存在しますが、武田薬品は日本でもこうした存在がスピンオフ企業から生まれることにも期待。藤本潤CEI日本/APAC主席部員は「起業家精神を盛り上げていくことも目的の1つ」と話します。

武田薬品は毎年、重点3領域のパイプラインの優先順位付けを行っており、投資対象から漏れた研究については、引き続き社外のリソースを活用して生かす方針です。研究者にとっては武田薬品から離れることに不安もある一方、IPOなど成功例が出てきたこともあり、「キャリアパスが多様化していく流れにこの取り組みがマッチした」(加藤氏)ととらえています。人材の流出にもなりますが、研究者の流動性を高め、創薬エコシステム全体を活性化させることにつながることを期待しています。

AnswersNews編集部が製薬企業をレポート

あわせて読みたい

オススメの記事

-

ウルトラジェニクス、LC-FAOD治療薬トリヘプタノインを申請/MSD、21価肺炎球菌ワクチン「キャップバックス」承認 など|製薬業界きょうのニュースまとめ読み(2025年8月8日)

-

製薬業界 2025年下半期の転職市場トレンド予測―求人数は上半期から横ばいの見通し…メディカルやバイオベンチャーの研究などで募集活発

-

【工場探訪:くすりづくりの現場を歩く】中外製薬工業・宇都宮工場―日本最大級のバイオ医薬品製造施設はDXの先進地

-

【2025年版】国内製薬会社ランキング―トップ3は今年も武田・大塚・アステラス、海外好調で軒並み増収

-

【2025年版】製薬会社世界ランキング―トップ3はロシュ、メルク、ファイザー…リリーがトップ10入り